更新日:2021/05/29

がん保険について

目次

がん保険とは何か

がん保険とは、日本における民間医療保険のうち、原則として保障の対象をがんのみとしてたものをいいます。民間の医療保険会社などを含め、一般的には「特定疾病保険※1」と呼ばれます。がんと診断された場合や、がん治療のために入院した場合、がんの手術を受けた場合、がん治療のために通院した場合などに給付金が支払われます。

基本的に、がん治療にかかる医療費は、公的医療保険(健康保険)により自己負担分以外はまかなわれますので、「がん保険」は、自己負担額に対する補完的なものといえます。また、高額療養費制度により、高額医療における患者自己負担額の上限はある程度決まってくるので、がん保険に必ず入らなくても、標準的ながん治療を受けることはできます。

しかし、がんは他の多くの疾患よりも、治療期間が長く、費用も高額になりやすいことから、がんに特化した民間による保険が販売され、加入者が増えている傾向にあるのです。実際に生命保険文化センターが行った調査によると、「かんぽ生命を除く民間保険加入世帯におけるがん保険・がん特約の世帯加入率」は、6割を超えています。前回調査では6割未満でしたので、加入率は近年増加傾向となっていることがわかります。

※1 特定疾病保険とは:「特定疾病保障保険」とも呼ばれ、一般的には日本人の死因ワースト3のいずれかと診断された後に、その治療に必要な医療費に備える保険のことである。公的保険(国や健康封建組合などからの医療費負担が受けられる「保険」)とは違い、民間の生命保険会社と個別に契約することで、治療にかかる医療費負担に備えることができる。日本人に多い死因(がん、急性心筋梗塞、脳血管疾患)をセットにしていることから「三大疾病保障保険」と呼ばれることもある。

がん保険の猶予期間

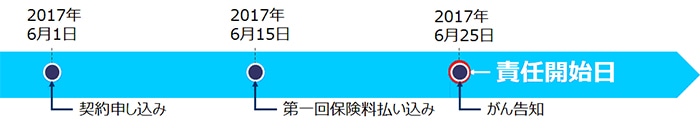

医療保険には加入直後でも保険金が給付されるケースもありますが、がん保険については、加入後保証を受けられない猶予期間というものがあります。保険会社によって多少の違いはありますが、通常は90日間くらいであることが多いようです。 理由は、「がん保険」の場合、実際に保険契約の効力を発揮する(これを「責任開始日」と呼びます)日は、「がん保険への申し込み」「初回保険料の払い込み」「(がんの)告知」の3つがそろわないと、効力を発揮しないためです。 たとえば、次の3つのパターンで考えてみます。

- ● 申し込みが6月1日、がん告知が6月15日、第一回保険料払込が6月25日

-

この場合の責任開始日は、6月25日となります。

この場合の責任開始日は、6月25日となります。 - ● 申し込みが6月1日、第一回保険料払込が6月15日、がん告知が6月25日

この場合の責任開始日も、6月25日となります。

この場合の責任開始日も、6月25日となります。- ● 申し込み、第一回保険料払込が6月1日、がん告知が6月15日の場合

この場合の責任開始日は、6月15日となります。

この場合の責任開始日は、6月15日となります。- ● 申し込み、第一回保険料払込、がん告知が6月1日の場合

この場合の責任開始日は、6月1日となります。

この場合の責任開始日は、6月1日となります。

がん保険の種類

がん保険には、毎月の保険料や補償内容の違いにより、いくつかのパターンがあります。それぞれの保険期間や保険料など、代表的な例を元に考えてみます。

保険期間

【定期型】

一定期間の保証が欲しい、若いうちは出費を押さえたい、という人に向いているといわれています。10年ごとに見直すタイプが多く、更新または解約が選択できます。10年定期の場合、10年毎に保険料は段階的に上がるため、高齢になると保険料が高額になりますが、がん診療は日々変化しているため、時代の流れを見ながら保険の内容を変更するなど、柔軟に対応できるとも考えられます。

【終身型】

契約時の条件で、一生涯に渡ってがんの保証を充実させたい、一生涯保険料が上がらないようにしたい、という人に向いているといわれています。保険料は毎月一定ですが、若いうちは定期型より、保険料が高くなるデメリットがありますが、終身保険では一定期間無病(がんにならない)であった場合にはボーナスが支給されたり、オプションが充実しているという特徴があります。

また、各保険会社はこの定期型、終身型をこのように分類しています。

● A社:定期型では抗がん剤治療、女性がん、がん無事故特約といった特約が付いていませんが終身型では一定料金で全てをサポート。

● B社:がん保険のベースが終身型で、そこに自分に必要な内容を追加していくシステム。

● C社:終身型でついているサービスを、定期型でもオプションとして付与可能。また退院時に一時金を支給するなど、終身型の方がより充実したサービスとなる傾向。

● D社:終身型についている特約を、定期型に加入する場合でも(料金を追加すれば)追加することができる。

保証内容

【入院給付金】

がんの入院日数は、がんの部位や重症度によって異なります。全日本病院協会が公表している平均在院日数の集計結果によると、2016年7月~9月のデータでは、胃がんの平均在院日数は約16.8日、結腸がんで12.5日、直腸がんで12.8日、気管支及び肺がんで14.7日、乳がんでは11.2日でした。

がん保険の「入院給付」とは、がんの治療等で入院した際に給付される補償額のことを指します。「入院1日あたり●万円」などで算出される金額です。つまり、平均的な金額で考えると、胃がんで入院治療を行った場合は16万円以上、結腸がんで12万円以上、直腸がんで12万円以上など、入院日数に応じた補償を受けることができます。

【がん手術給付金】

がんによる手術を行ったときに給付されるお金のことを言います。また、保険会社によっては放射線治療を行った際にもこの手術給付金が支給される場合もあります。民間保険会社によっては、保険料が給付される手術の回数にも制限がないプランがあり、その場合は手術を受けるたびに、給付金を受け取ることができます。

【がん診断給付金(生前給付金)】

がんと診断されれば、給付されるお金です。がんの治療は高額になる場合もありますが、初期の段階でまとまったお金が受け取れます。

基本は上記の3種類になりますが、他にも、先進医療向けのものなど、保険会社によって様々なタイプや組合せがあります。

さらに近年では、入院の短縮化や、通院でがん治療を受ける人が増えていることから、通院への給付金や、抗がん剤治療、放射線治療のための給付金、退院時の給付金、治療ではなく療養で入院する場合に対する給付金を付与するところも増えています。

以下は、がん終身保険からそれぞれの会社の保証内容を比較したものです。保証金額は終身保険の中でも支払額によって細分化されているところが多いため、実際に支払っている金額(保険料)によって、補償金額は異なります。

| 保険会社 | 入院給付金 | がん手術給付金 | がん診断給付金 | 先進医療保証金 | 自由診療 |

|---|---|---|---|---|---|

| A社 | 1日につき5000円から2万円 | 1回につき10万 | 50万円から200万円(入院給付金日額の100倍) | 通算500万円までの技術料の実費 | 自由診療に関する取り決め無し |

| B社 | 1日につき1万円 | 1回につき20万 | 100万円 | 通算2000万円までの技術料の実費 | 由診療に関する取り決め無し |

| C社 | 1日につき1万円 | 1回につき20万 | 100万円 | 通算2000万円までの技術料の実費 | 由診療に関する取り決め無し |

| D社 | 1日につき1万円 | 1回につき20万 | 100万円 | 通算2000万円までの技術料の実費 | 由診療に関する取り決め無し |

| E社 (他社との提携あり) | かかった治療費と同額 | かかった治療費と同額 | 取り決め無し | かかった治療費(先進医療の技術料)と同額 | かかった治療費と同額(但し、乳がん後の乳房再建術を除く) |

| F社 (他社との提携あり) | かかった治療費と同額 | かかった治療費と同額 | 100万円 | かかった治療費(先進医療の技術料)と同額 | かかった治療費(自由診療の技術料)と同額(但し、乳がん後の乳房再建術には制限あり) |

| G社 | かかった治療費と同額 | かかった治療費と同額 | 100万円 | かかった治療費(先進医療の技術料)と同額 | かかった治療費(自由診療の技術料)と同額(但し、乳がん後の乳房再建術には制限あり) |

保険会社によっては、「がん保険」の保障内容の中に、自由診療保証金を備えているものもあります。基本的には「かかった治療費と同額」が保障されますが、中には「乳がん手術後の乳房再建術」に制限があるものがあります。

がん保険のメリット

がん保険のメリットとは何なのか、がんの治療の知識と照らし合わせてご紹介します。

がんの治療の種類

現在、健康保険の適応内で行えるがん治療は、主に化学療法、放射線治療、手術の3つです。これらの治療を、がんの部位や進行具合によって組み合わせて行うこととなります。

まず手術ですが、現在では手術の方法も進歩しており、従来のような「消化管ならお腹を大きく切開する手術(開腹手術)」のほかにも、腹腔鏡や内視鏡を使用した手術、手術ロボットを用いた手術などがあります。

例えば、結腸がんと診断され手術が必要な場合を考えてみましょう。従来のような開腹による手術の場合、1回の入院費用は手術費用も合わせて40万円くらいかかります。内視鏡下でポリープを切除するくらいであれば6万円程度ですが、腹腔鏡下で結腸切除を行うと50万円くらいかかります。

次に化学療法です。化学療法は、がんの部位や進行度によって、使用できるお薬が変わってきます。基本的には、投薬、休止のサイクルを1コースとし、複数回繰り返すことになります。この1コースにかかる医療費の相場は、使用するお薬によっても変わりますが、平均で30万円程度、場合によってはそれ以上の高額になります。複数回繰り返せばそれだけ高額になりますので、年間で数百万円かかることがあります。

次に、放射線治療です。放射線治療とは、放射線をがん細胞に直接照射してがん細胞を破壊する治療法です。その治療費は、がんの部位、大きさ、進行度、放射線治療を行う目的などによって変わります。例えば、3cmほどの小さながんに対して行う治療である、定位放射線治療と呼ばれる方法では、健康保険(公的保険)が適応される場合でも、60万円ほど治療費が必要となります。しかし、がんの部位や大きさによっては、公的保険の適応内で治療することができず、保険適応外となる場合があります。また、先進医療により放射線の一種である陽子線治療を行うと300万円ほどの費用がかかります。

がん治療には、これだけの費用が必要となります。また、がんの治療は一度受ければすべて終わりというわけでなく、繰り返して治療するケースも少なくなくありません。完治するまでには長い年月がかかり、その間に再発すれば、再治療が必要となる場合もあります。また、標準治療(公的保険適用)の治療では対応できないケースもあり、こういった場合、保険適用外の自由診療を選択する場合があります。これらのことを考えると、がん治療にはかなりの費用(自己負担)が必要となることが分かります。

実際には、高額療養費制度を利用することで、1ヶ月あたりの自己負担額は10万円以下となることが多いのですが、先進医療を受けるような場合や自由診療を行う場合は、100万円を超えることも珍しくはありません。こういった自己負担額を補完するのが、民間保険会社が運営する「がん保険」になると考えるとよいでしょう。

これらの治療。がん保険に入っておけば・・・

これだけ高額な医療費が必要となるがん治療。がん保険に入っておくと、どのくらいカバーされるのでしょうか。ここでは、健康診断で胃がんが見つかり、入院、手術、化学療法を受けた場合を想定します。

● 患者さん:50歳代男性、医療費の自己負担額は3割負担

● 入院期間:およそ20日

● 主な治療:腹腔鏡下結腸切除術(悪性腫瘍手術)

● 入院治療にかかった費用(自己負担分):およそ55万円

がん保険に入っていなかった場合

入院・治療に関する自己負担額は、およそ55万円程度ですが、これに食事代(1食につき360円)がかかります。手術当日やその前後を除いたとしても、およそ45食(15日間×3食)は、少なくとも食事代がかかりますので、1.5万円以上かかる計算になります。また、手術後など一時的に差額ベッドを使用する場合、仮に1万円の差額ベッドを7日間利用すると、それだけで7万円がプラスされます(保険適応外)さらに、入院前にかかった通院費や検査費用などを含めると、70万円くらいは少なくともかかると想定されます。

がん保険に加入している場合

20日間入院すると、入院保障が1日あたり1万円の場合、約20万円が保険会社から支給されます。手術費が1回約20万円ならば、ここまでで約40万円が受け取れるため、自己負担額として自分で準備する金額は30万円前後となります。

しかも入院、治療の度にお金が支給されるうえに、オプションとして追加契約を締結していれば、先進医療に対する補償も受け取ることができます。つまり「お金を理由に、治療の選択肢を減らしてしまう」ということがなくなり、自分が選択できる治療の幅が広がることになります。

さらに、がん治療は(再発などで)繰り返し入院・手術等の治療が必要となることも多いため、長期的な視点で考えると、がん保険に加入していた場合は、経済的な負担を軽くできることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

がん保険に加入することのメリットは

これらのことを総合的に考えると、がん保険に加入するメリットは、次のようなことが考えられます。

● がんとなったときの金銭面の保証が充実

● 治療の選択肢を広げることができ、治療に専念できる

● 診断時や退院時などにも、給付金を受け取れる場合もあり、その後の生活に対しての安心感がある

がん保険は、終身型が定期型のどちらかに入っておけば安心ということではなく、様々なオプションを組み合わせることで、自分の将来に向けての備えにすることができます。

特に現在は、女性特有のがんに着目したがん保険、先進医療への保証に重点を置いたがん保険など、様々なパターンの「がん治療」をサポートしてくれるがん保険があり、自分に合った保険を見つけることで、今の生活への負担を最小限にし、将来に向けた備えをすることができるのではないでしょうか。

「がん」は、いつどのようなきっかけで、自分自身に降りかかってくるか分かりません。特に若い世代の人は「自分はまだ大丈夫」という根拠のない自信から、がん保険には加入していないという方も多いのではないでしょうか。

がんは、日本では死因第1位の疾患であり、その患者数は年々増加傾向となっています。また、前述したように治療期間が長期にわたり、治療費も多くかかる「がん治療」にとって、がん保険は強い味方となるのではないでしょうか。がん保険は、がんの診断・治療の保障に特化しているため、幅広く病気やケガを保障する一般的な医療保険に比べて、安価な保険料が設定されていることが多いようです。

また、特にがん保険を選ぶ際に悩むことが多いのが「定期型」と「終身型」、どちらのタイプが良いか、という点かもしれません。これについては、保険やお金のプロであるファイナンシャルプランナーなど、様々な方面の専門家から見ても、様々な意見があり、明確な答えは出ていません。

国立がん研究センターがん対策情報センターの調査によると、がんに罹患する年齢は女性が30歳代後半から、男性は40歳を過ぎたあたりから上昇してくることが分かっています。特に男性は、50歳以降より急激に増加し、60歳では女性の罹患率を超えるようになります。また、85歳を過ぎると人口10万人に対して4,000人ががんに罹患しているというデータもあります。これらのことを考えると、女性では30歳後半までに、男性では特に50歳前後で、がん保険の充実を図っていくことが望ましいといえるでしょう。

がん保険加入の際の注意

良いことばかりのように見える「がん保険」ですが、加入する際には注意することもあります。同じ「がん」でも、保険給付の対象とならない「がん」があるのです。 「がん」には、「悪性新生物」と「上皮内新生物」があります。悪性新生物は、進行して転移する可能性があるものですが、一方の上皮内新生物は適切な治療を行えば完治するもの、とされています。男性は大腸がん、女性は乳がん、子宮がん、大腸がんなどで、上皮内新生物であるケースが多いようです。

「がん保険」によっては、「悪性新生物」である場合と「上皮内新生物」とでは、扱いが違うものがあります。例えば、上皮内新生物の場合は、診断された時に支払われる一時金(初回診断保険金)が対象外となる場合や、手術給付金などが安く設定されている場合があります。一方で、保険料は多少高くなりますが、悪性新生物、上皮内新生物ともに同額の保険料となる「がん保険」もあります。保険料と給付内容を十分に確認し、選択する必要があります。

また、「がん保険」によって、先進医療や自由診療に対しての考え方が違います。がんの治療であれば先進医療や自由診療でも保険金を受け取れる「がん保険」があります。一方で、保険適応となっている治療の場合のみ、保険料を受け取れる「がん保険」の方が、現在ではまだ一般的かもしれません。未だ保険適応ではない治療法を選択する可能性があるならば、保障内容を十分に確認してから、選択する必要があります。

<参考資料>

厚生労働省;先進医療核技術の概要

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan03.html

国立がん研究センター東病院

http://www.ncc.go.jp/jp/ncce/division/innovative_medicine.html

東京放射線クリニック

http://www.troc.jp/price/

公益社団法人全日本病院協会

http://www.ajha.or.jp/guide/1.html

国立がん研究センターがん対策情報センター

http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html

筑波メディカルセンター

http://www.tmch.or.jp/hosp/examination/hospitalization/expenses.html

全国がん罹患モニタリング集計Monitoring of Cancer Incidence in Japan

MCIJ2012 2012 年罹患数・率報告

http://ganjoho.jp/data/reg_stat/statistics/brochure/mcij2012_report.pdf

この場合の責任開始日は、6月25日となります。

この場合の責任開始日は、6月25日となります。 この場合の責任開始日も、6月25日となります。

この場合の責任開始日も、6月25日となります。 この場合の責任開始日は、6月15日となります。

この場合の責任開始日は、6月15日となります。 この場合の責任開始日は、6月1日となります。

この場合の責任開始日は、6月1日となります。